2022年8月28日

から plusunfield

デジタルミキサーのBEHRINGER ( ベリンガー ) FLOW 8 を導入した はコメントを受け付けていません

この度、デジタルミキサーを買いました。こちらですね。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / FLOW 8

BEHRINGER ( ベリンガー ) / FLOW 8

デジタルにこだわっていたわけではなく、コンパクトに使えるミキサーを探していたのですが、検討の結果こちらを買うことにしました。

使うシーンとしては、単体のリズムマシンとかシンセをつないでその音をまとめたいな、と思ったからですね。このような形で使ってます。

右上にあるSoundDock +ipodは関係ないとして、今回はリズムマシン+シーケンサーのKORG monotribeとシンセサイザーのKORG monologueを同期させてそれぞれの音をFlow8でまとめています。過去、シンセ系のエントリは書いてませんでしたが、これ以外にも、electribe samperとかVolca Beatsなども持っています。KORG党なのでもれなくKORGの製品ですね。

このような感じで使うにも、このFlow8はなかなか使い勝手がかなり良い製品でした。簡単なレビューです。

筐体がコンパクトで使いやすい

サイズは229x48x172mmということでした。上の画像にもあるとおり、小さいリズムマシンとそんな変わらないくらいのサイズです。机の上でいくつかガジェット載せてそこに置いても特に問題ならないサイズですね。

ちゃんとフィーダー付き

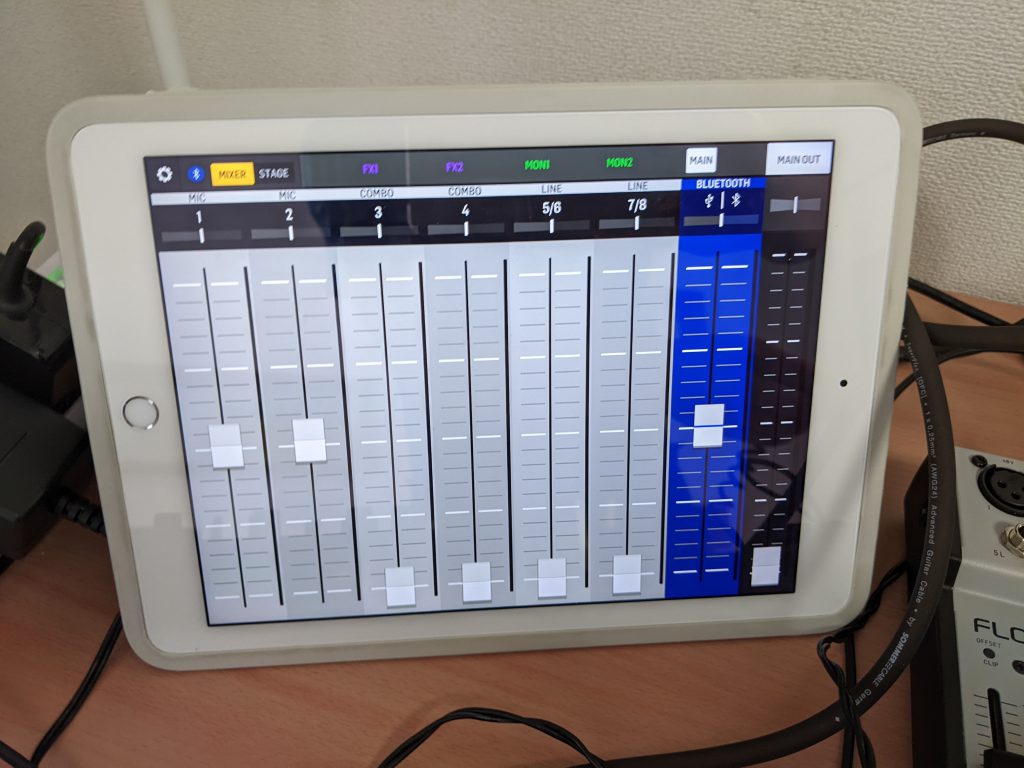

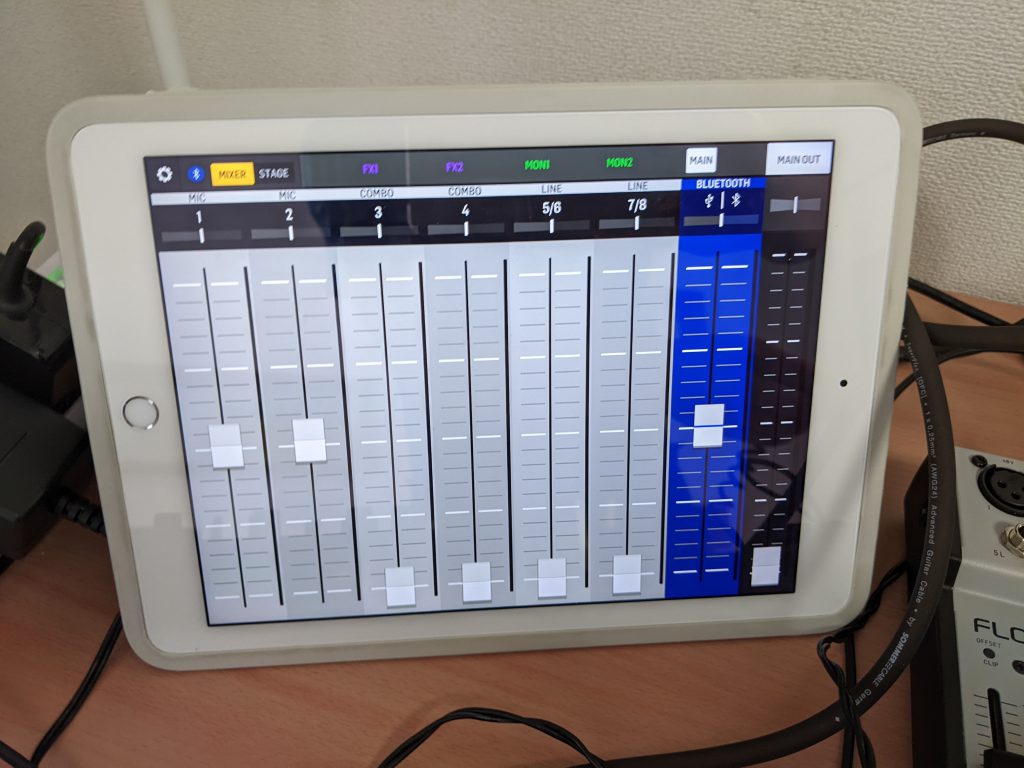

コンパクトなミキサーだと、フィーダーでなく音量のコントロールがつまみのものもありますが、これはちゃんとフィーダーがついていますね。1〜4chと5/6、7/8chという構成ですね。やはり直感的にフィーダーを上下させた方が操作感が良いですね。

細かいチャンネルの調整はアプリで(iPadでも可)

調整にアプリを使うというのがこの製品の大きな特徴です。ミキサー本体に機能を色々盛り込まないことで、コンパクトな筐体にできている、とも言えますね。具体的には、パンとかエフェクトなどの調整は、アプリでおこないます。

アプリは、AndroidまたはiOS、ということで、どのOSからも問題なくできそうです。

私は普段使っているスマフォはAndroidなので、それにインストールすればいいんですが、普通にLineなども使いますし、できれば分けたい。ipod touchを持っていてKORGのテンポコントロールなど音楽用に使っているのでそれで行けるかと思いましたが、OSのバージョンのせいなのかうまく動作しませんでした。そこでiPadでアプリ入れて動かしてみたら、それはうまく行きました。その後はもっぱらipadで動かしていますね。画面も大きくて使いやすいです。

ミキサーのフィーダー動かすと、アプリのフィーダーも動くという優れもの。

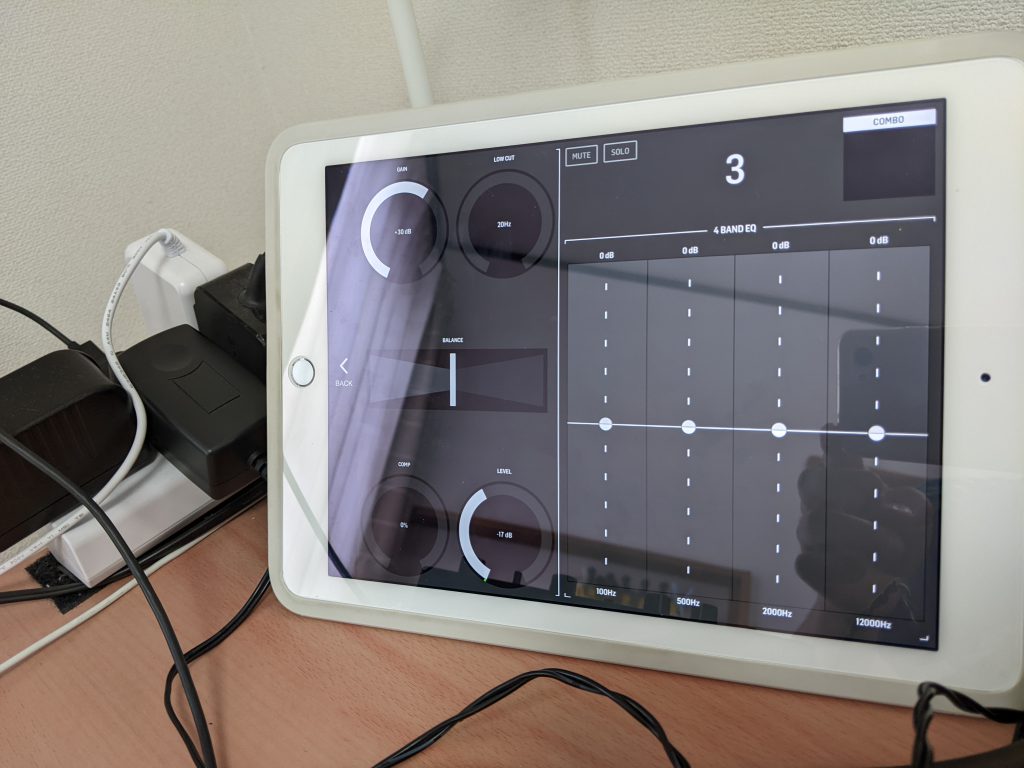

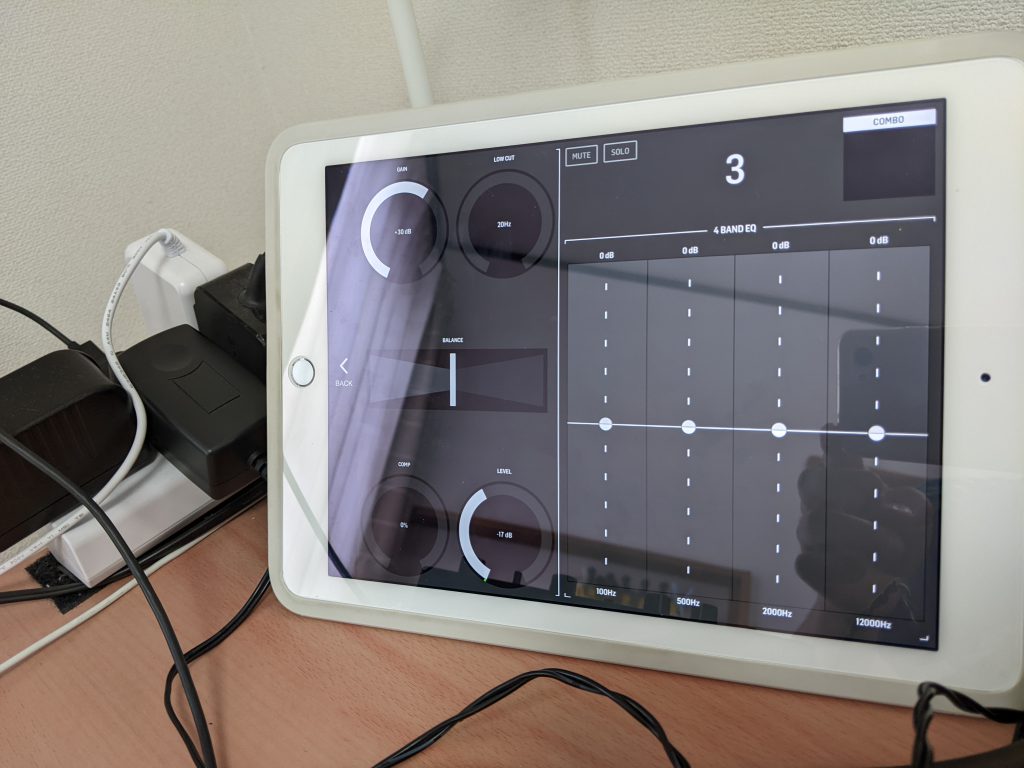

ちょっと撮影の様子が写ってますが(笑)、これは各チャンネルの設定画面。左右どちらにパンするかもここで設定できます。

オーディオインターフェース機能付きで、PCのシーケンサーへのOutもスムーズ

これは大きな発見でしたね。

元々単体のミキサーで良くて、PCに取り込むのであれば、オーディオインターフェースにミキサーのOUTから入れれば良いか、と思っていましたが、直でUSBでつなぎシーケンサーにオーディオINすることができます。

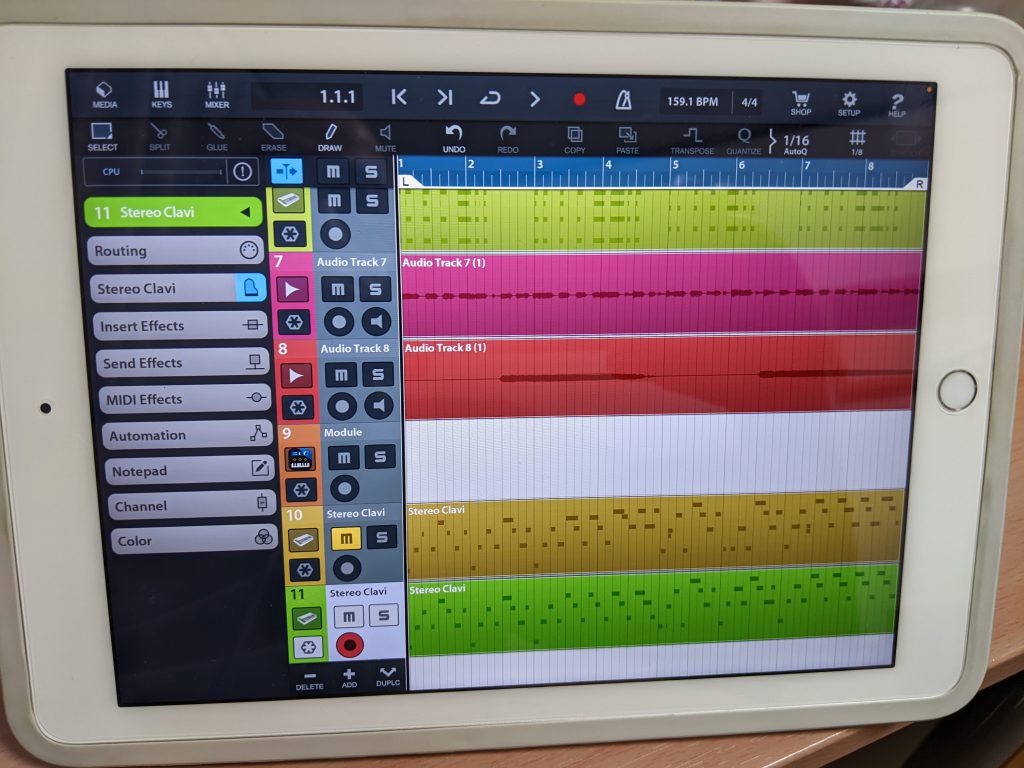

私は、以前エントリを書いた通りにCubaseを使っていますが、この連携もスムーズです。

この製品は8in2outという仕様ですが、この2outはミキサーのチャンネルをしてして録音などできるので超便利です。

例えば、今回撮影したが画像では、ch3にmonotribe、ch4にmonologueを接続していますが、Cubase側でオーディオトラックを設定し、inするチャンネルを指定しますが、その際にch3からか、もしくはch4からか、など任意のチャンネルを指定して録音できます。

今回この画像を撮った時も、ch3・4を同時に演奏し録音→別途ch4をそこに重ねる→さらにch3を重ねる、というような録音も機器を繋いだままスムーズに行えます。こんなにスムーズにできると思っていなかったので、これは新しい発見ですね。

エフェクトやトータルリコールなど、デジタルミキサーならではの機能も

こちらはまだ試していませんが、多彩なエフェクトや一旦保存した設定を呼び出すトータルリコール機能もあるということです。これらはここから試していきたいですね。

ということで、マシンライブなどにさっと使えるデジタルミキサーFlow8。さっと録音まで行けるので、音楽制作へのとっかかりが低くなりどんどん触れていけるかなと思います。制作をスムーズにすることで、重宝したいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30f87398.049bf198.30f87399.6e09c196/?me_id=1308943&item_id=10020170&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyaji-onlineshop%2Fcabinet%2Fguitar_7%2Fsg1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10dc1629.083892bd.10dc162a.40a3023c/?me_id=1198039&item_id=10108786&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fgba115%2F711825-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)