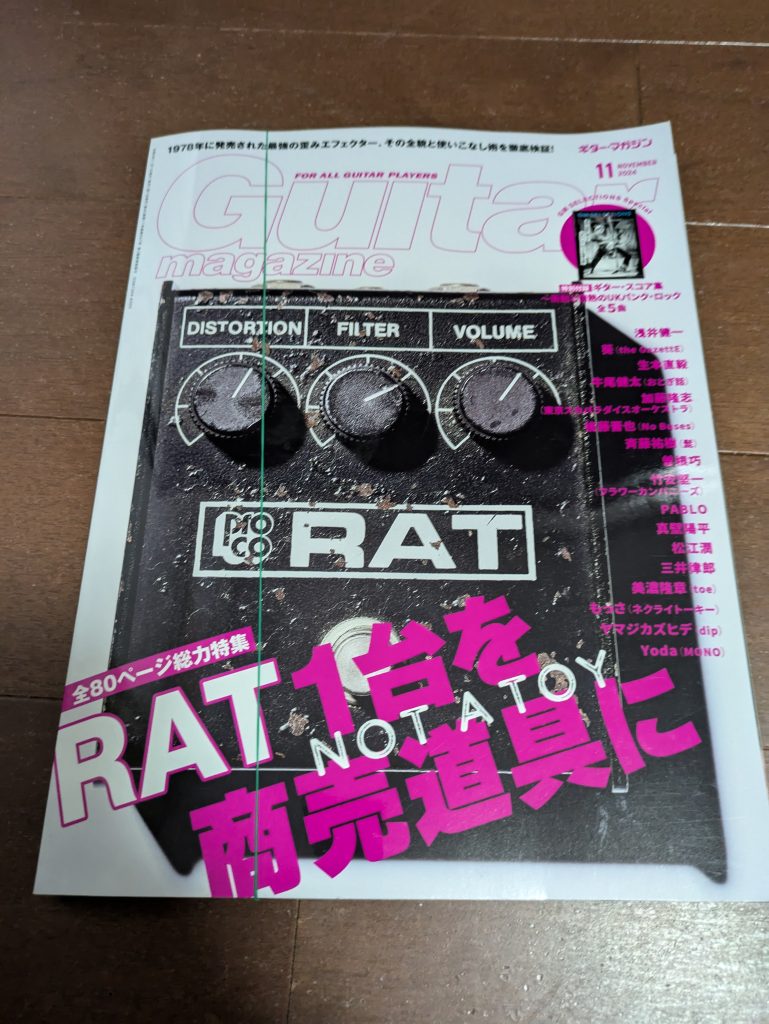

先月号ですが、ギターマガジンがRAT特集をやっていまして、それを買って読みました。普段、ギターマガジンは、電子書籍のサブスクで読むことが多いですが、今回はここぞということで、紙の雑誌を買ってみました。

RATは、それこそ30年くらい前に買って今でも持っていますが、ちょっとこの特集を見てRATのことを考え直した感じがありました。

読んでみて感じたことは以下のようなことです。

RAT2にもエディション違いがあるのを知った

私が今持っているのは現行品でもあるRAT2です。購入したのは、1994年頃、ということで、30年前ですね。 ただ、現行のRATとはちょっと違う点があるようですね。

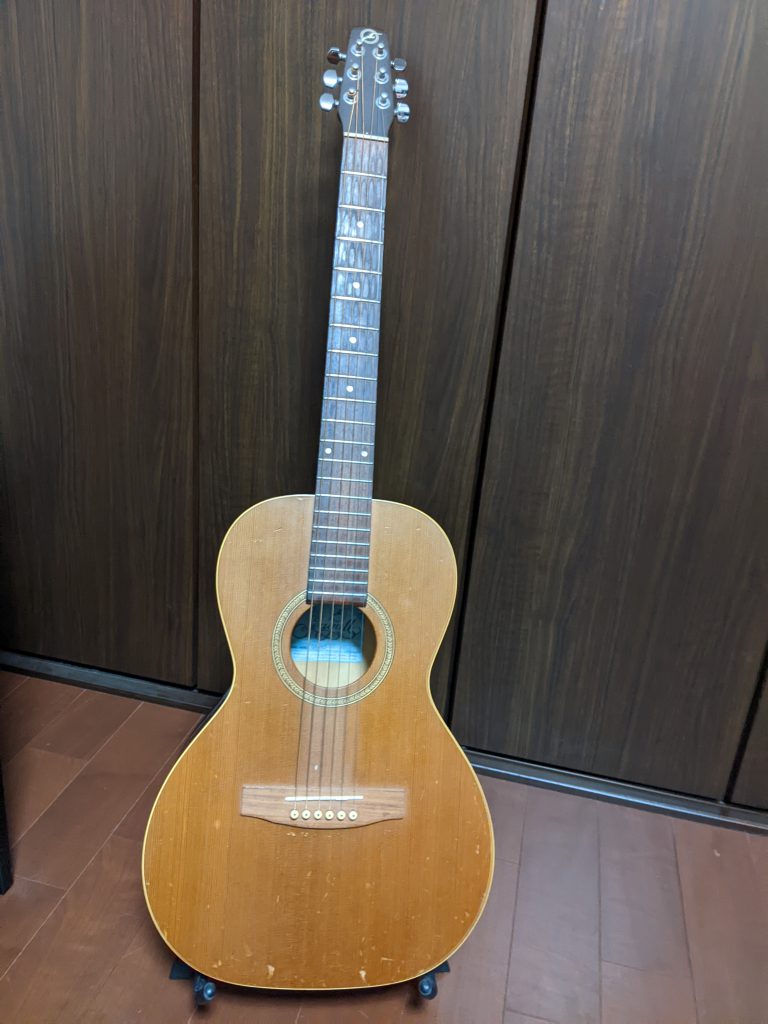

こちらが私の持っている旧RAT2。

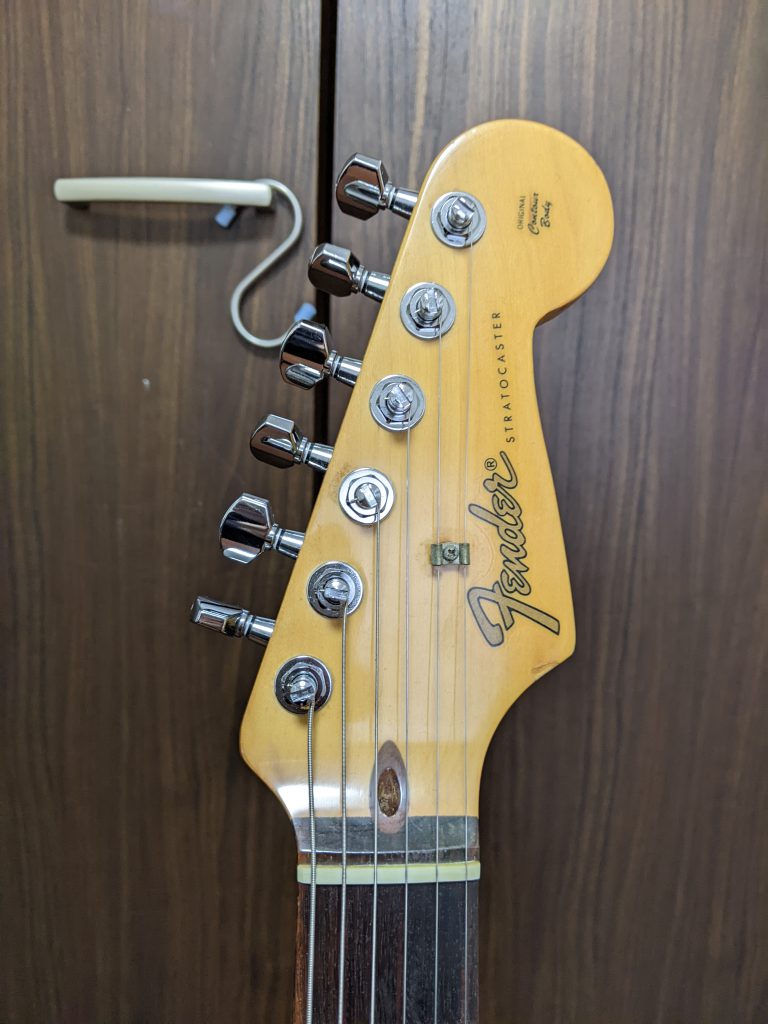

そして、誌面の中で新旧の違いとあった画像はこちら。

色々な方のRATのセッティングを知れた

RATは、DISTORTION、FILTER、VOLUMEの3つのつまみがありますが、個人的には、FILTERをどう設定するか、がちょっと決まってませんでした。

この特集では、色々なミュージシャンの方のインタビューを載せつつ、RATのつまみをどうセッティングしているかも載っていたので、とても参考になりました。

FILTERのセッティングは、右方向2時あたりに設定していた方が多い印象で、最近はそれを踏まえたセッティングにしています。

RATファミリーのラインナップ

現在普通に売っているRATの種類は以下のようなものですね。

RAT2以外では、TURBO RATは割と有名ですかね。定番のRAT2以外にも、これらのシリーズを色々と使っているアーティストの方が紹介されていて、これも参考となりました。

ヴィンテージRATの存在

前述の現行品シリーズ以前にあったRATシリーズもあります。シリーズが始まったは1978年で、その頃から使い続けているアーティストの方のRATも結構紹介されていました。

前述の通り、私のRAT2も30年前に買ったものでしたが、ずっと使い続けてきたというのでは正直なく、しばらく使わない時期を経て最近また使い始めたのですが、しばらく置いておいてもちゃんと動きます。

使い続けたアーティストの方のRATは、使い倒して見た目もボロボロになっているものもありますが、ギター同様ヴィンテージな感じも出つつ、ちゃんと活躍しているというのが魅力的ですね。

ということで、昔から使ってきているRATの特集ということで、興味深く読みました。1つのエフェクターで雑誌1つできてしまうのは、ひとえにRATの偉大さゆえかなと思いました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30f87398.049bf198.30f87399.6e09c196/?me_id=1308943&item_id=10020170&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyaji-onlineshop%2Fcabinet%2Fguitar_7%2Fsg1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10dc1629.083892bd.10dc162a.40a3023c/?me_id=1198039&item_id=10108786&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fgba115%2F711825-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21aaf98a.4bb50fe9.21aaf98b.30164eda/?me_id=1294557&item_id=10055108&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fekiweb%2Fcabinet%2Feki2108%2F01-ds07148802.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21aafc27.2e20c692.21aafc28.9475bf98/?me_id=1346314&item_id=10015797&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpgs-entame%2Fcabinet%2F1605001%2F1605001571000.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10dc1629.083892bd.10dc162a.40a3023c/?me_id=1198039&item_id=10011879&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fgtr20%2Fepi_casino.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21ab0e85.55e02674.21ab0e86.85a0980a/?me_id=1257680&item_id=10118173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshibuya-ikebe%2Fcabinet%2F3%2F698957_m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10dc1629.083892bd.10dc162a.40a3023c/?me_id=1198039&item_id=10102493&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fgba107%2F692704-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)