2020年1月26日エレキギターのペグをロックタイプのペグに交換してみた は コメントを受け付けていません

持っているエレキギターのペグを交換してみました。

どのように交換したのか

交換ほかの作業は、自宅近くにある楽器店で依頼しました。こちらですね。hhttp://gakkiya-bow.com/

リペアサービスもあり、過去何度かリペアをお願いしています。

交換したペグについて

ペグは別途購入して、持ち込んで交換してもらいました。購入したのはこちら。

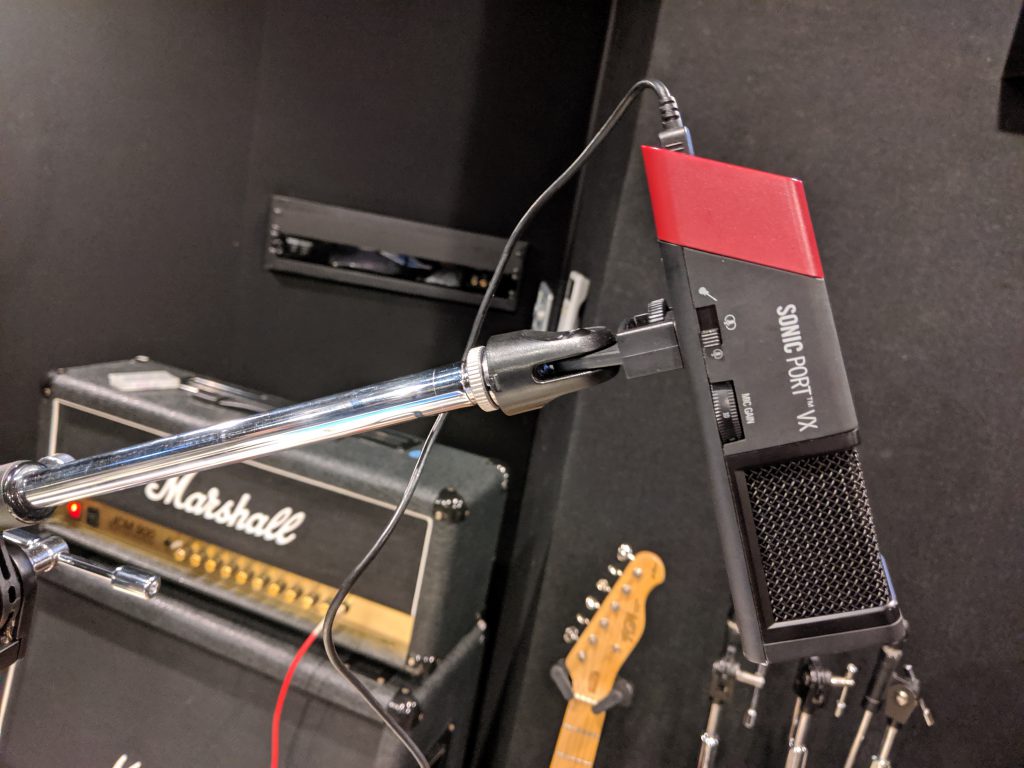

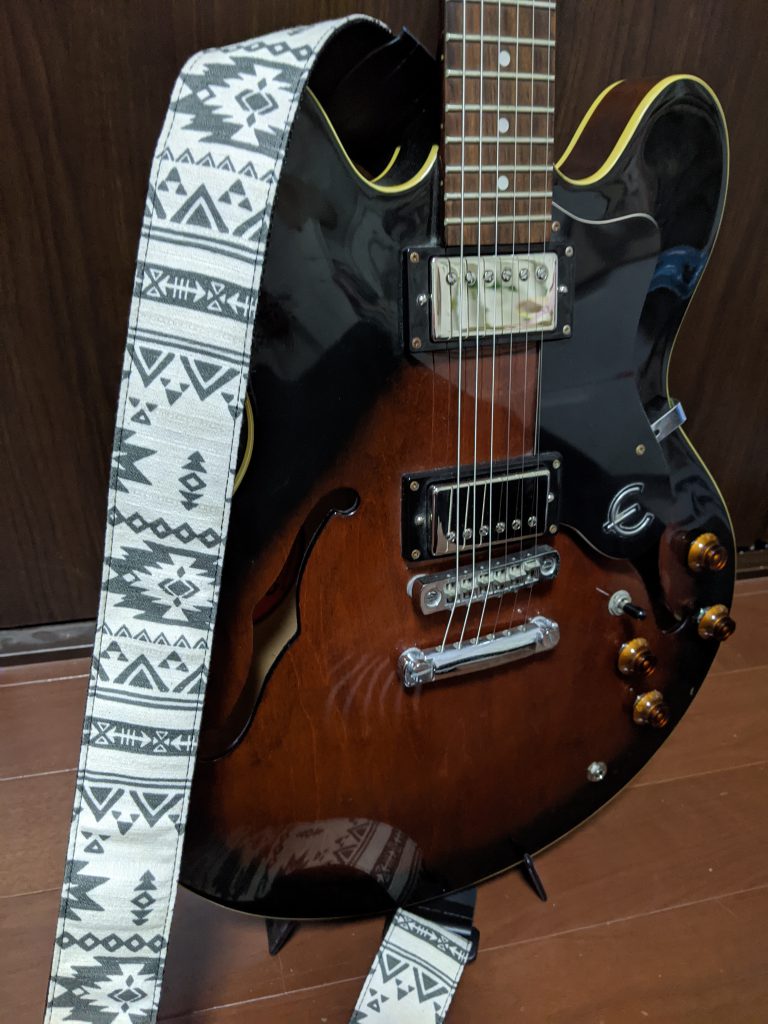

ペグを交換したギター

今回ペグを交換したギターはこちらです。EpiphoneのDOT。購入したのは1990年代後半なので、20年ものですね。

以前のペグはこちら。純正のものですが、錆も浮いてきており、締め付けもやや甘くなってきて、チューニングがずれがちになってきた感がありました。

ピックアップほか交換することに伴い、ペグも交換しようと思った次第です。

新しいペグを設置してみた

そして新しいペグをつけてみました。当たり前ですが、つやつやしてますね。

このロップタイプのペグは、後ろにノブがあり、ここで締め付ける形ですね。ロックタイプペグには、ペグを回すと自動で締まるタイプのペグもありますが、今回は在庫の問題もあり、ノブで締めるタイプにしました。

ロックタイプのペグにしてみての感想

チューニングが安定した

まあロックタイプのペグなんで当たり前ですが、チューニングは安定しましたね。今まで、ペグの老朽化に伴いチューニングが甘くなってましたが、新しくかつロックタイプということで、その点堅牢になったかと思います。

セミアコだったので、ヘッドからのペグポストの長さを考慮してなかった。

画像で見ると分かるかはあれですが、4弦、3弦のペグのポストは、あんまり頭が出てないです。

明らかに短いですね。

見た目は格好良い

多分にノブ状になっているペグのせいですけどね。こういう気分の盛り上がりも大事です。

今回は全体的なメンテナンスということで、ギターのパーツを大分変えましたが、主に機能面でグレードアップできたかと思います。機能面がよくなると俄然やる気がでるんですよね。ということで、うまく使っていければと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ab3afa7.5fc5b296.1ab3afa8.4c951ee9/?me_id=1353087&item_id=10000007&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdaiking-store%2Fcabinet%2Fimgrc0067731562.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdaiking-store%2Fcabinet%2Fimgrc0067731562.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)